728x90

반응형

황토 흙이 아직도 밭 색깔 그대로 붙어 있던 햇감자를 미안하리만치 싸게 팔길래 사다가 반은 쪄먹고 반은 옹심이로

먹었다.

일요일 아침, 남편도 자고 있고 애들은 더욱 자고 있는 조용한 아침

사각사각 감자 가는 소리만 들리던 우리집

감자를 갈면서 육수를 중간 불에 뭉근히 내고 있었다.

먹고 싶은 것을 향한 내 집념도 참 무섭긴 하다.

먹고 싶은 게 있다면 전쟁통에서도 가마솥 걸 위인이 바로 나다.

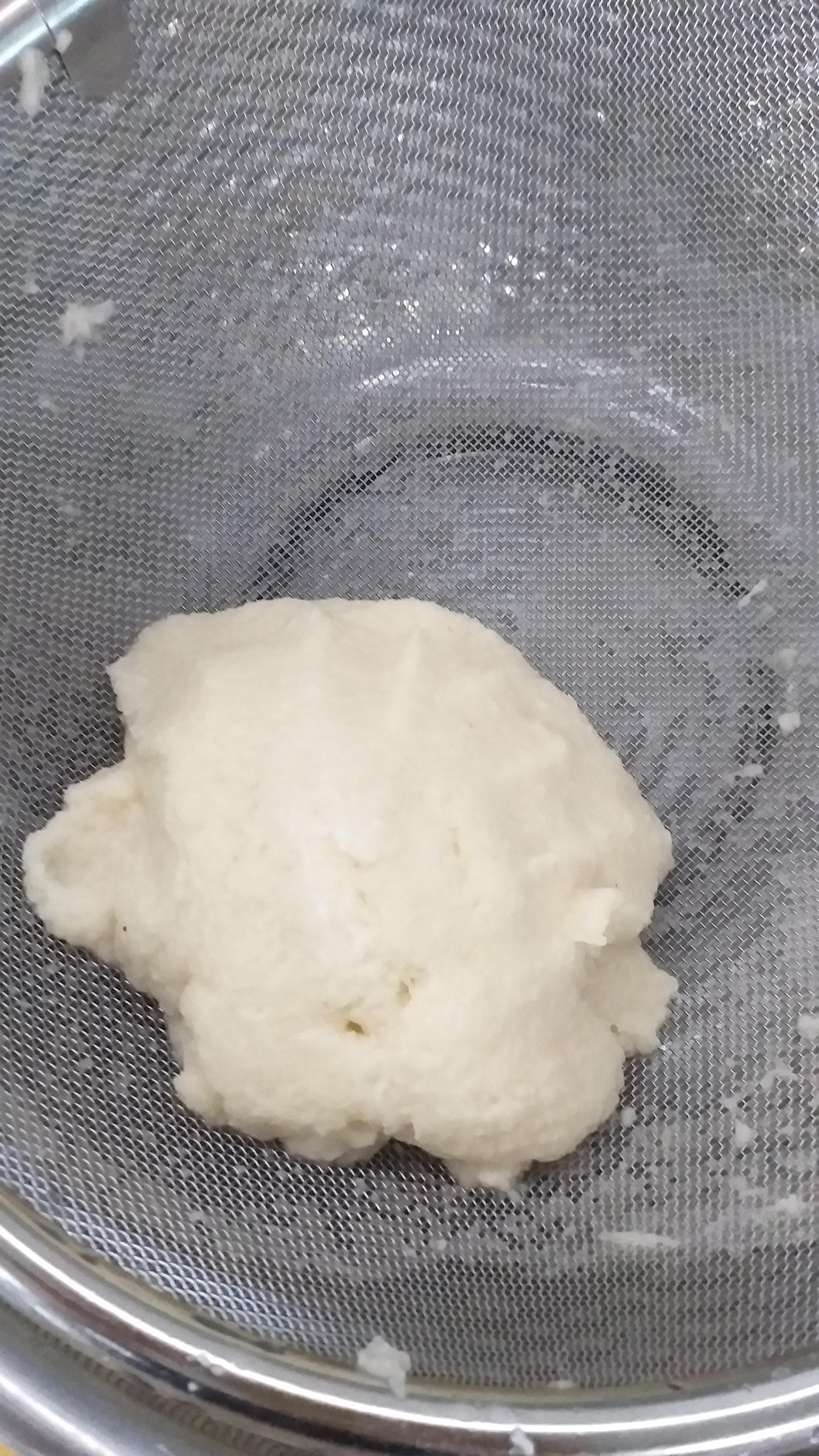

주먹만한 감자를 일곱개 쯤 갈았더니 제법 큰 한덩어리가 만들어졌다.

내 맘대로 밤톨만큼씩 뭉쳐놓고 한개는 썰어놓고 손이 많이 가는 준비는 이걸로 끝

엄마가 보내준 파김치가 팍 익어서 옹심이 먹을 때 남편 먹으라고 꺼내놨다.

나는 파김치를 안먹어도 남편은 김치라고 이름이 붙은 건 가리는게 없다.

옹심이만으로는 부족해서 물만두도 넣고 울엄니표 조선간장과 마늘만으로 맛을 낸 담백한 옹심이

파김치 안먹는 것 말고는 입맛이 이제 어른이 된 것 같다.

옹심이의 쫀득쫀득 씹히는 맛이, 강판에 간 보람이 있는 맛

'고식당' 카테고리의 다른 글

| 머위대 들깨 스프 (0) | 2021.07.20 |

|---|---|

| 엄마없으면 얻어먹기 힘든 갈치 조림 (0) | 2021.07.20 |

| 무심한듯, 하지만 검나 신경 쓴 차돌박이 초밥 (0) | 2021.06.16 |

| 연어 치라스시 (0) | 2021.06.06 |

| 금요일은 빨간 맛 (0) | 2021.05.23 |

댓글